高校物理で電気といえばコンデンサー。

重要な割に物理の授業で教わることと言えば、電気を蓄えるという性質だけ。

今回の記事ではもう少しコンデンサーの性質を掘り下げてみましょう。

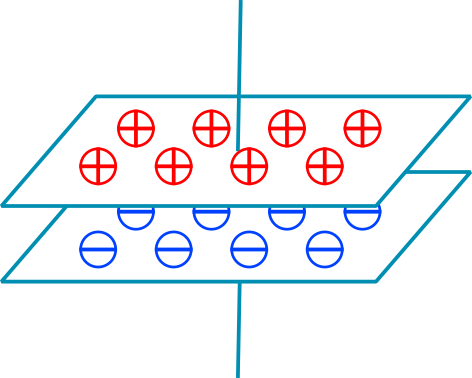

コンデンサーの構造

コンデンサーは2枚の面積の等しい金属板が絶縁体(空気や誘電体)によって隔てられた構造になっています(平行板コンデンサー)。

回路に電流が流れると陽極側に+の電子が、負極側に-の電子が蓄えられます。

これがコンデンサーの充電作用です。

コンデンサーが蓄える電気量\(Q[C]\)は金属板の面積に比例し、極板間の距離に反比例します。

$$Q=ε\frac{S}{d}V$$

\(ε\frac{S}{d}\)の部分を\(C\)とおいて、電気容量と呼びます。電気容量の単位はファラド\(F\)です。

$$C=ε\frac{S}{d}$$

コンデンサーを並列につなぐと金属板の面積が大きいコンデンサーと同じ効果になります。

直列につなぐと電極間の距離を広げるのと同じような効果があり、電極に蓄えられる電気量が減ります。

$$\frac{1}{C}=\frac{1}{C_{1}}+\frac{1}{C_{2}}$$

コンデンサーの性質

コンデンサーは電気を蓄えるまでは電気抵抗ゼロ、電気を蓄えきったら電気を通さない(絶縁体)と考えます。

そのため、コンデンサーは直流電流を通さない性質があります。

一方、交流は正負の電気が次々とやってくるので、コンデンサーの充電・放電が繰り返され、電気が流れているのと同じ状態になります。

交流の周波数が高いほどコンデンサーは電気を通しやすくなります。

そのため、コンデンサーは交流は流す性質があります。

では、交流の単元でコンデンサーの電圧は電流よりも位相が\(\frac{\pi}{2}\)遅れると習いますが、それはなぜでしょうか?

コンデンサーは回路に電流が流れると電気が蓄えられるまでは電気抵抗がゼロなので電圧もゼロになります。電気が溜まると電位が高くなり電流が流れなくなります。

物理は公式を覚えることと現象をしっかりと理解することで骨太な学力が身に付きます。

個別指導では考え方かた教えることができるので、骨太な学力を身につけることができます。